编者按:全国艺术电影放映联盟“时光之境:中外经典影片展”正在全国巡展。7月12日,上海曹杨影城放映了意大利新现实主义导演安东尼奥尼执导的第一部彩色片《红色沙漠》。该片荣获1964年第29届威尼斯国际电影节金狮奖。影片用极为大胆的色彩,描绘出一幅野蛮的工业社会对人类精神的压抑和异化之景。作品简化甚至舍弃叙事和戏剧冲突,使得影片得到两极化的评价。

《红色沙漠》这部电影里并没有出现真正的(任何颜色的)沙漠,除了茱莉亚娜跟儿子讲的幻想故事中的沙滩。沙滩的荒凉意味着故事中的女孩无法从孤独的(尽管是纯净宁静的)自然里寻找到群体乌托邦,而沙漠意象在影片中所指的更是精神与情感荒芜的现代社会——茱莉亚娜无法得到丈夫乌果的全身心的爱,也无法俘获表面上追求她的科拉多的真正的爱。临近影片的末尾,茱莉亚娜来到一艘轮船边,问陌生的水手这艘船可不可以携带旅客;但水手操着一口完全不可解的外语,使交流陷入绝境。但茱莉亚娜坚持着倾诉,坚持着一种假想的对白。

这艘未显示全貌的船是影片中诸多船只意象中的一个,终结了茱莉亚娜对乘船远离的最后希望。另一个相似的情节则是在那个幻想故事中,女孩看到了一艘“经历过狂风暴雨的,真正的帆船”——要注意帆船是前工业时代的,不依赖机械装置的而纯依靠风力的——似乎带来了远方世界的希望,但她游近时看不到甲板上有任何人影,帆船也随即掉头而去。如果说茱莉亚娜家那扇狭长方形玻璃窗外不时驶过的庞大轮船是工业文明的代表,与古老的帆船形成对照,那么在雾中的那艘挂旗检疫的轮船则隐喻了现代社会人与人的隔离状态。果然,在后续不久的镜头里,面貌不清的六个人维持着社交距离,面无表情地呆呆站在码头上。

《红色沙漠》临近结尾时,茱莉亚娜问陌生的水手这艘轮船可否载旅客

《红色沙漠》,故事中的女孩游向“真正的帆船”

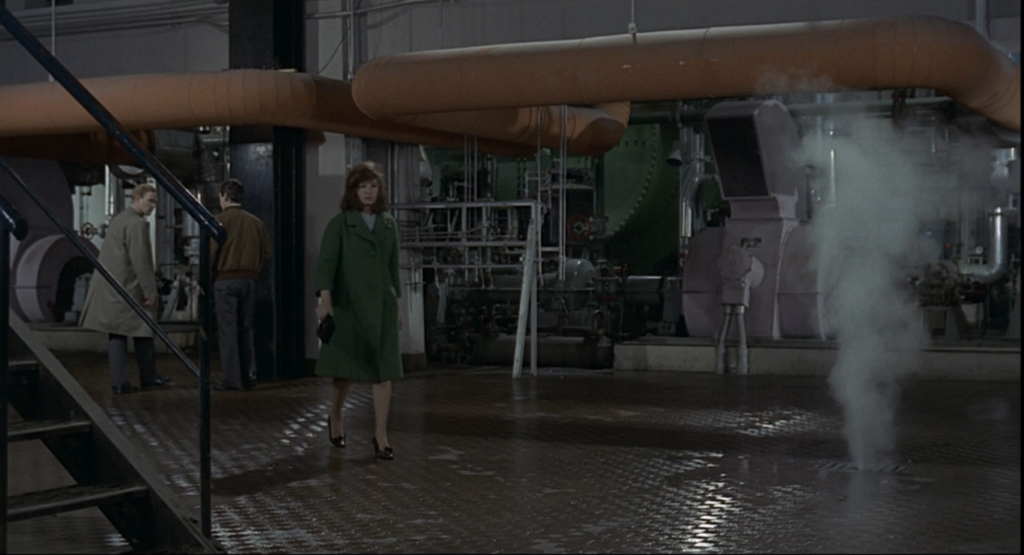

尽管影片开头描绘了罢工的场面,《红色沙漠》基本不是一部通过社会写实来批判资本主义的电影。它的批判标靶主要是感性意义上的工业文明社会(及其人际关系)。除了巨轮象征了庞大的工业文明产品,影片对乌果的工厂厂区(甚至家中)的视觉景观作了极为风格化的表现。各种金属的管道、栏杆、机器、表盘……展示出一个被规则化线条和色块围困的世界。(不同的是茱莉亚娜打算开的店面里,那些涂抹的色块则更接近抽象绘画的效果。)常常人物被置于栅栏状的对象后面,营造出一种被囚禁的效果。乌果和茱莉亚娜小孩的玩具也大多是机械制品,尤其以一具类似机器人的金属玩具最为吸睛。它前后来回穿梭,碰撞出机器般的声响,两眼则发出鬼魅般的光亮,金属形体又组合得略显粗陋,仿佛是真实域中逃逸出来的创伤化形象。与规则化工业文明景观相应的,是规则化、机械化工业文明的威胁性声响。比如紧接着片头字幕的是厂区铁塔喷火的画面,而喷火的“噗噗……”声发出机器般的单调节奏。

与片头的喷火从颜色和视景上相呼应的是片尾从烟囱冒出的黄色毒烟——喷火暗示了一种灼热、不安和危险,黄烟则更明确地被描绘成是有毒的气体,连小鸟都得绕着它飞。影片中出现更多的是喷出蒸汽或浓烟的场景,不时造成惊悸和威胁的效果:像是茱莉亚娜离开厂区室内,突然地上喷出蒸汽;临近结尾时,地上各处冒着蒸汽,茱莉亚娜走近一组管道,也是被突如其来的喷气声所惊吓;当然最具威胁性的还是乌果和科拉多在厂区空地上交谈时,浓烈的白烟或蒸汽突然从厂房里喷涌而出,发出呼呼的巨响,淹没了二人谈话的声音,并占据了几乎全部画面,最终遮蔽了二人遥远的身影。电影中工业背景上近乎灾难性的喷气场景,可能最早集中出现在弗里茨·朗(Fritz Lang)的经典影片《大都会》(1927)里,其中规则化排列的圆形车间仪表盘也被《红色沙漠》所挪用。而《红色沙漠》里的工业大圆球则在后来森田芳光的《家族游戏》(1983)和杨德昌的《恐怖分子》(1986)里频繁出现。

《红色沙漠》里的喷气场景

《大都会》中的喷气场景

《家族游戏》剧照

《恐怖分子》剧照

另一类关乎工业文明的视景是污染、废弃、垃圾的景观,这在《红色沙漠》里也多次有所展现。不过,安东尼奥尼特意用几乎是黑白的色彩来强调灰暗的文明废墟,这些荒凉的景观完全没有片名中红色的鲜艳。那么,“红色沙漠”的意象或许可以解读成荒芜环境下的某种无法满足的激情,这在货柜的红色小屋那场六人戏里展示得淋漓尽致。在影片的开头,茱莉亚娜的精神饥渴先是反映在她的生理饥渴上:她甚至饥不择食地从一个陌生的罢工工人那里买来已经被啃过的面包来果腹。在货柜屋,她也公开和私下两次表示想要做爱。当然,肉体上的欲望与精神上的贫瘠是密不可分的:茱莉亚娜发生车祸后乌果在异国他乡并未赶回来照料她,她夜里不适惊起有低烧时乌果冷冷地说是正常的,当她表示真的很想做爱时乌果只是淡笑着敷衍。甚至外遇的情人科拉多也无法给予她实质的帮助,最终只能离她而去。

《红色沙漠》多次展现工业文明污染、废弃、垃圾的视觉景观

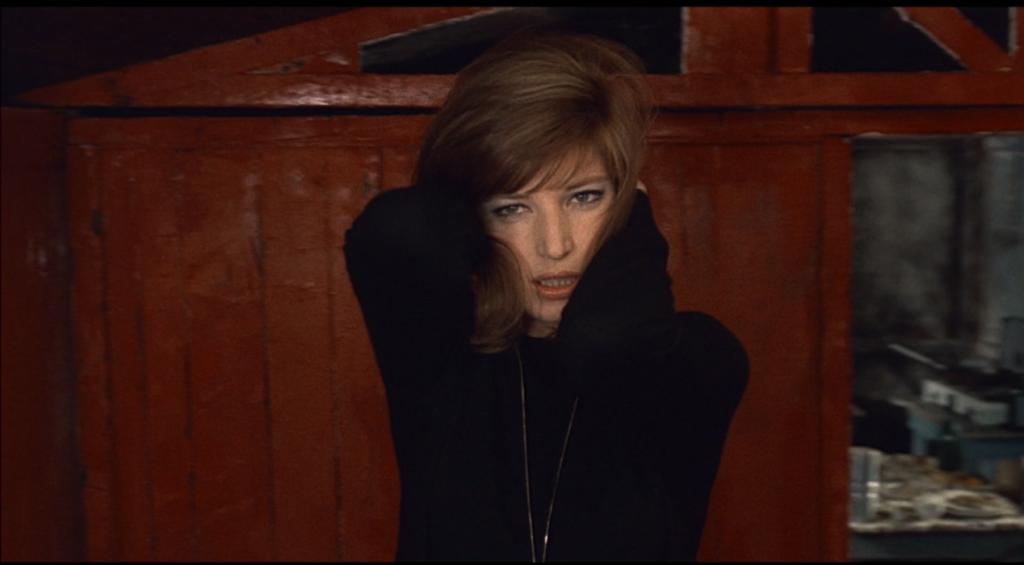

只有一度出现的红色货柜屋,衬托出茱莉亚娜等六人的短暂激情和适度放纵。六具肉体挤压在狭小的空间内,时而说些出格的话,时而做些出格的动作,甚至为了取暖,最后拆下红色的木板当柴烧。红色的木柴化为红色的火焰,象征着内心燃烧的激情。但这短暂的红色只能与精神荒漠的世界共存,就像茱莉亚娜“梦见被流沙淹没,越陷越深”。

茱莉亚娜,被塑造成在工业文明环境下受侵害的脆弱女性

茱莉亚娜的形象,被塑造成在工业文明环境下受侵害的脆弱女性。她遭遇的车祸,造成了某种程度的恐慌症——她自称“害怕街道、工厂、色彩、人群……”,并且经常处于神经质的惊悸状态——都是源于代表了现代工业文明的汽车的无妄之灾。尽管医院的目标是使她“重新调整回到现实中来”,但茱莉亚娜坚称“真实里有令人恐惧的事物”。在整部影片里,只有她在幻想故事中虚构的乌托邦是美好的,因而“没办法一边眺望大海,一边又对陆地上的人和事保持着兴趣”。

在这个故事的末尾,神秘的女声歌唱令人想到希腊神话里塞壬的歌声,也就是霍克海默和阿多诺在《启蒙辩证法》中描述的,遭到以工具理性为原则的奥德修斯刻意拒斥的感性诱惑。而“像一块块肉体”的海边岩石也令人联想到安东尼奥尼后来在电影《扎布利斯基角》里真正展示的漫山遍野的原始裸露肉体。自然,不论是外在的大自然,还是内在的身体自然,在安东尼奥尼的电影里都呈现为现代文明的反面。问题在于,这样的理想自然在现实中能够实现吗?

《红色沙漠》剧照

(杨小滨,诗人,学者)